Wissenschaft: Sicherheit in unsicheren Zeiten — dank ausgebauter Daseinsvorsorge

Die öffentliche Daseinsvorsorge stellt die für unsere Lebensqualität zentralen Leistungen bereit: kommunale Ver- und Entsorgung, Verkehrsinfrastruktur und öffentlicher Verkehr, Wohnbau, Gesundheit und Pflege, Bildung und soziale Absicherung. Als die Lebensadern unserer Gemeinschaft versorgt sie Menschen in ganz Österreich mit wichtigen Produkten und Dienstleistungen. Schon heute arbeiten 44 Prozent der Arbeitnehmer:innen in Österreich in der Daseinsvorsorge. Mit dem Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge wird zugleich jener Teil der Wirtschaft gestärkt, der den Alltag bestimmt und den Wandel zu mehr Klimafreundlichkeit erst ermöglicht. Denn nur mit einer ausreichenden Grundversorgung können sich Menschen ohne Angst vor Prekarität und Unsicherheit aktiv an den notwendigen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beteiligen. Eine zukunftsfähige Daseinsvorsorge zeichnet sich durch die öffentliche Hand als zentralen Akteur aus, bei gleichzeitiger Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen (z. B. betriebliche Mitbestimmung). So könnten Hunderttausende sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen werden, die zur Lebensqualität in Österreich beitragen.

Die von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag gegebene Studie „Daseinsvorsorge 2030 – Gute Grundversorgung für alle innerhalb planetarer Grenzen“, die gemeinsam von der Technischen Universität Wien und der Universität Wien erstellt wurde, zeigt das große Potenzial von Investitionen in eine verbesserte Daseinsvorsorge auf.

Herausforderungen für die Daseinsvorsorge

Nur etwa die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ist gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Besonders in ländlichen Gebieten fehlt oft ein angemessenes Angebot, was zu einer hohen Abhängigkeit vom Individualverkehr führt. Hier ist ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs notwendig, um allen Menschen eine nachhaltige und günstige Mobilität zu ermöglichen. Der Weg zur Energiewende ist noch weit. In Österreich liegt der Anteil der erneuerbaren Energie am BruttoEndenergieverbrauch derzeit bei rund 40,8 Prozent und muss in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden. Gleichzeitig müssen gesetzliche Bestimmungen sicherstellen, dass Energie auch in Krisenzeiten leistbar bleibt, insbesondere für Haushalte mit niedrigen Einkommen. Obwohl Wohnen in Österreich im europäischen Vergleich nach wie vor günstig ist, steigen die Mieten kontinuierlich und belasten die Menschen. Gleichzeitig trägt der Gebäudesektor erheblich zu Treibhausgasemissionen und Ressourcenverbrauch bei. Neue Wohnmodelle und Sanierungen sind gefragt, um soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.

Zwei Bereiche verdienen besondere Aufmerksamkeit: Pflege und Kindergärten. Das derzeitige System der Langzeitpflege steht stark unter Druck. Die steigende Nachfrage nach Pflegeplätzen erfordert zusätzliches Personal, doch viele Stellen bleiben unbesetzt. Verschärft wird die Situation durch bevorstehende Pensionierungen und zunehmende Privatisierung. Beschäftigte im Pflegeberuf erleben hohe Arbeitsbelastungen und schlechte Bedingungen, was viele dazu veranlasst, sich andere Berufe zu suchen. Auch die Elementarpädagogik leidet unter mangelnder Wertschätzung ihrer Arbeit und struktureller Überlastung. Daher geben viele Elementarpädagog:innen ihren Job auf und satteln um.

Beschäftigungspotenzial in einer zukunftsfähigen Daseinsvorsorge 2030

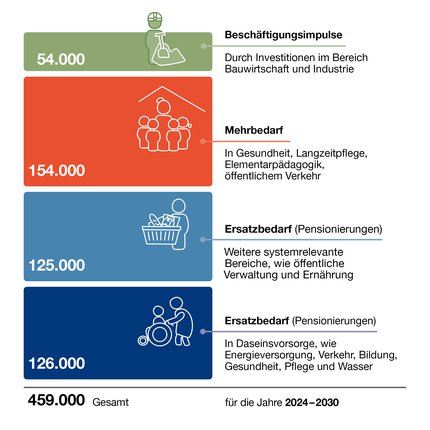

Um Versorgungslücken zu schließen und die Daseinsvorsorge ökologisch umzubauen, rechnet die Studie mit einem Mehrbedarf von 154.000 Arbeitskräften in den Sektoren Gesundheit, Langzeitpflege, Elementarpädagogik und öffentlicher Verkehr bis 2030. Zusätzlich erfordert der Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur – etwa durch Investitionen von mindestens 31,1 Milliarden Euro in Energie, Mobilität und Gebäude – weitere 54.000 Beschäftigte. Um dieses Potenzial zu heben, sind jedoch Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, faire Entlohnung und Weiterbildung unerlässlich. Nur so können die benötigten Fachkräfte auch gewonnen und gehalten werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist entscheidend, um die Beschäftigten in der Daseinsvorsorge zu entlasten, Arbeitsplätze zu sichern und gleichzeitig eine nachhaltige und soziale Zukunft zu gestalten.

Was braucht es also, damit der Ausbau einer klimafitten Daseinsvorsorge gelingt? Die AK-Studie gibt dazu Handlungsempfehlungen. Entscheidend ist eine effiziente Planung durch die öffentliche Hand, um den dringend benötigten Arbeitskräftebedarf zu decken. Weiters braucht es eine Aus- und Weiterbildungsoffensive mit guter Existenzsicherung während der Qualifizierung, also ein Recht auf Weiterbildung. „Ohne Göd ka Musi“ – daher müssen die öffentlichen Mittel gestärkt und durch neue Finanzquellen abgesichert werden. Ein Vorschlag wäre eine Vermögenssteuer, die allerdings bei den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS nicht berücksichtigt wurde. Um die Fachkräfte zu gewinnen, braucht es faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Wichtig wäre auch, die Gemeinwohlorientierung ins Zentrum zu rücken, Demokratisierung und Mitbestimmung zu stärken. Die Nutzer:innen der Daseinsvorsorge und deren Beschäftigte gehören stärker eingebunden sowie die strengen EU-Fiskalregeln aufgeweicht, damit Investitionen in klimafitte Infrastrukturen nicht als Schulden angerechnet werden. Es gibt also viel zu tun.

Daseinsvorsorge + Klimaschutz = über 450.000 Arbeitsplätze bis 2030

- In der Daseinsvorsorge und in systemrelevanten Bereichen ergibt sich bis 2030 eine Pensionierungslücke von über 250.000 Arbeitskräften.

- In Gesundheit, Langzeitpflege, Elementarpädagogik und öffentlichem Verkehr gibt es aufgrund von fehlendem Personal und Angebot sowie vorzeitigem Ausscheiden aus dem Beruf die Chance auf 154.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

- Investitionen in klimafreundliche Infrastruktur führen zu mindestens 54.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Bauwirtschaft und Industrie.

Quelle: AK-Studie „Daseinsvorsorge 2030 — Gute Grundversorgung für alle innerhalb planetarer Grenzen“ (2024)