Schwerpunkt

Trugbild Technik

Damit auch morgen noch Öl fließt: Die fiesen Tricks der Konzerne

Laut der britischen Tageszeitung „The Guardian“ werden rund 71 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen von 100 Konzernen verursacht. Angeführt wird das Ranking von Kohleunternehmen aus Indien und China, gefolgt von Öl-, bzw. Gasunternehmen aus Russland, dem Iran und Saudi-Arabien. Mit dabei sind auch die in Europa tätigen multinationalen Unternehmen ExxonMobil, BP, Total, Shell und die österreichische OMV. Diesen Firmen käme daher eine große Verantwortung bei der Bekämpfung der Klimakrise zu, weil sie entscheiden, wie sie die Energie erzeugen, die alle brauchen.

Verwirren und Vertuschen

Die Fakten zur Klimaerhitzung sind seit Jahrzehnten bekannt, insbesondere auch den Energiemultis. Spätestens seit 1977 war das Management von Exxon darüber informiert, dass die globale Erwärmung eine reale und ernsthafte Bedrohung darstellt. Die vom Erdölkonzern beauftragten Wissenschaftler haben die menschengemachte Klimaerwärmung schon damals sehr exakt vorhersagt. Ähnliche Studien wurden vom europäischen Konzern Shell erstellt, mit dem Schluss, dass es zu Flutwellen, Erhöhung des Meeresspiegels und zum Verschwinden von Ökosystemen kommen wird. Vor diese Erkenntnis gestellt, hätte verantwortungsvolles Handeln schon in den 1980ern das bereitgestellt, was jetzt unter enormen Zeitdruck passieren muss: Wind-, Wasser- und Sonnenergie. Statt auf den möglichst sparsamen Einsatz sauberer Energien zu setzen, entschied man sich bereits damals auf Verschweigen und „business as usual“. Offenkundig wollten die Multis das eigene Geschäftsmodell nicht gefährden, das aus dem möglichst gewinnbringenden und ungestörten Verkauf von möglichst viel fossilen Treibstoffen besteht.

Die Strategie der Unternehmen ging so lange gut, bis andere, unabhängige Institutionen die potenziell katastrophalen Folgen des Klimawandels publik machten. Insbesondere das sogenannte „Hockeyschläger-Diagramm“ sorgte Ende der 1990er Jahre für Aufsehen. Damit wurde anschaulich der rapide Temperaturanstieg durch die wachsenden Emissionen seit Beginn der Industrialisierung dargestellt. Nun hätte es nur noch eine Frage der Zeit sein sollen, bis entsprechende Regelungen staatlicherseits kommen würden. Was folgte war die Gegenreaktion der Ölmultis über Gegengutachten und eigene Think-Tanks. Anerkannte Experten wurden diskreditiert und Verwirrung über die bestehende Einigkeit der Wissenschaft gestiftet. Laut der Forschungsgruppe „Oil Change International“ hat die Erdölindustrie über zwei Milliarden US-Dollar ausgegeben, um klimafreundliche Gesetze zu verhindern.

Aufbruch in den 1980er Jahren – und die Vollbremsung

Nach Jahren des stetigen Wirtschaftswachstums in der Nachkriegszeit und des allgemeinen Wohlstandsversprechens in den Industriestaaten kamen vereinzelt Zweifel an der Fortführung der bisherigen Entwicklung auf. Vorläufer war der 1972 veröffentlichte Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ vom Club of Rome. Der „Brundtland-Bericht“ aus dem Jahr 1987 definiert erstmals den Begriff der nachhaltigen Entwicklung. Gleichzeitig kämpfte die mächtige deutsche Industriegewerkschaft Metall für eine radikale Arbeitszeitreduktion. Die IG Metall stellte gemeinsam mit der aufkommenden Umweltbewegung die Rolle des Autos in Frage und forderte eine weitreichende Mobilitätswende. All diese Ansätze wurden mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten hinweggefegt. Mit der wegfallenden Systemkonkurrenz wandelte sich die soziale Marktwirtschaft zum neoliberalen Turbokapitalismus, in dem die Ökologie nur mehr als lästiger Kostenfaktor galt.

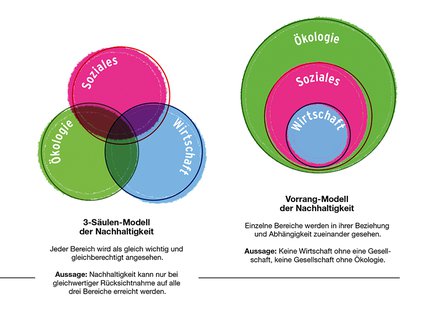

Dies führte unter anderem zu einer Umdeutung des Nachhaltigkeitsbegriffs. Das so genannte Drei-Säulen-Modell, bei dem wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte gleichrangig berücksichtigt werden, geht auf die erfolgreiche Lobbyarbeit des deutschen Verbandes der Chemischen Industrie zurück. Der vermeintliche Gegensatz zwischen Arbeitsplätzen und Umweltschutz, wie er hierzulande schon bei den Konflikten um die Projekte von Zwentendorf und Hainburg zu Tage getreten war, wurde befeuert und konnte fortgesetzt werden. Damit war der Grundstein gelegt, den Umweltschutz immer wieder im Interesse anderer Ziele ausbremsen zu können. Erst seit dem Jahr 2015 formuliert der Internationale Gewerkschaftsbund zukunftsweisendere Prioritäten und bewirbt sie mit dankenswerter Klarheit: „There are no jobs on a dead planet“.

Vom ökologischen Fußabdruck bis zu E-Fuels

Der nächste Befreiungsschlag der Unternehmen folgte mit dem „CO2-Fußabdruck“. Das Konzept wurde 1994 von Mathis Wackernagel und William Rees entwickelt. Auf der Website „Drive your own Carbon Footprint“ kann seither jede und jeder die „eigene, persönliche Schuld“ am Klimageschehen selbst berechnen. Groß beworben wurde es aber ausgerechnet von jener Industrie, die hauptverantwortlich für die Klimakrise ist. Der Ölkonzern BP gab rund 250 Millionen Dollar dafür aus, die Webseite bekannt zu machen. Die Hauptbotschaft ist: Klimaschutz ist Privatsache, und durch Lebensstiländerung lässt sich das Klima retten. Schuld sind im Umkehrschluss daher nur die Konsument:innen und nicht die Unternehmen.

Eigentlich sind alle Technologien, die für die Energie- und Mobilitätswende benötigt werden, seit Jahrzehnten bekannt und erprobt. Elektromobilität gibt es bei der Bahn seit mehr als einem Jahrhundert. Die Erzeugung von erneuerbarem Strom aus Wasserkraft, Wind, Sonne und Erdwärme ist allgemein etabliert. Viele Entwicklungspfade sind so offensichtlich, dass die Forderung nach „Technologieoffenheit“ nur Kopfschütteln hervorrufen sollte, insbesondere jene nach E-Fuels und CCU (Carbon Capture and Utilization; siehe Schwerpunktartikel "Kohlendioxid verschwinden lassen"). Die angebliche Technologieoffenheit dient in vielen Fällen nur dazu, der Politik konsequente Entscheidungen zu ersparen und die Unternehmen mit öffentlichen Fördergeldern zu überschütten. Gewinnen können damit vor allem jene, die nichts ändern wollen.

Fette Gewinne mit fetten Autos

Im Kapitalismus werden in erster Linie jene Produkte und Dienstleistungen angeboten, die Profite abwerfen und nicht jene, die gesellschaftlich nützlich oder wünschenswert wären. Das erklärt beispielsweise auch den Boom hin zu immer teureren und schwereren Fahrzeugen, allen voran den berüchtigten SUVs. Die Wirkung sparsamer Motoren verpufft angesichts der enormen Gewichtszunahme. Legendär sind auch die Aktivitäten von General Motors, Firestone und Chevron, die in den 1930er und 1940er Jahren in rund hundert größeren US-Städten die beliebten und günstigen Straßenbahnsysteme aufkauften, sie dann stilllegten und die Fahrgäste am Ende in die Autos drängten. Viele Unternehmen berufen sich auf ihre gesetzliche Verpflichtung zur Profitmaximierung. Dies wird allerdings im Aktiengesetz differenzierter formuliert: „Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses es erfordert.“ Doch wie steht es um das öffentliche Interesse? Die schleppende juristische und politische Aufarbeitung des Dieselbetrugs durch VW und Co. in Europa sendet eine klare Botschaft aus: Verbrechen lohnt sich für Unternehmen! Hier wäre eine ernstgemeinte strafrechtliche Untersuchung angebracht, wie die Studie der Organisation „Environmental Health Analytics“ deutlich macht, die von mehr als 10.000 jährlichen, vorzeitigen Todesfällen in Europa durch den Dieselskandal ausgeht.

Eine Methode um umweltschädliche Entwicklungen zu stoppen, ist die Forderung nach Kostenwahrheit. Umwelt- und Gesundheitskosten sollen eingepreist werden, wodurch „schmutzige“ Produkte teurer und ökologische Methoden wettbewerbsfähiger werden, um sich dann auch durchsetzen zu können. Dieser Ansatz ist in der gängigen Marktlogik durchaus positiv und richtig. Es ist tatsächlich eigenartig, dass Kurzstreckenflüge oftmals billiger als Züge sind. Bekanntestes Instrument dabei ist das Mitberücksichtigen des CO2-Ausstoßes. Für jedes ausgestoßenen Kilogramm CO2 muss eine entsprechende Summe entrichtet werden. Dabei ist entscheidend, dass dies sozial gerecht gestaltet wird. Möglichkeiten gibt es dazu genügend, etwa über einen Klimabonus. Dabei werden die Einnahmen aus der CO2-Steuer wieder verteilt. Wer klimafreundlich lebt, profitiert davon. Generell verbrauchen ärmere Haushalte weitaus weniger Energie als reichere Haushalte. Sie fahren keinen Porsche Cayenne, fliegen weniger auf Urlaub, müssen kleinere Wohnungen heizen usw.

Die Politik ist gefragt

Die Lehre der letzten drei Jahrzehnte lautet jedoch, dass die Umwelt weder dem Markt und Konzernen noch den individuellen Konsumverhalten überlassen werden darf. Hier ist die Politik gefordert, klare Regeln zu erstellen. Insofern ist es haarsträubend, dass es hierzulande seit mehr als 1.000 Tagen kein bindendes Klimaschutzgesetz gibt.

Der CO2-Preis allein kann nicht alles regeln. Es braucht in jedem Fall flankierende Maßnahmen, vor allem im Infrastrukturausbau. Die ökologischere Fernwärme kann nur dort genutzt werden, wo die Leitungen vorhanden sind. Ähnliches gilt auch für den öffentlichen Verkehr, insbesondere im ländlichen Raum. Wo kein Angebot besteht, kann es nicht genutzt werden. Standards und Infrastrukturplanung müssen entsprechend angepasst werden.

CO2-Preis, Klimabonus und flankierende, infrastrukturelle Maßnahmen als notwendige Anreize für klimaschonendes Verhalten haben eines gemeinsam: Sie können nicht von Einzelnen, sondern nur von der Politik durchgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sollte man sich auch einmal fragen, warum gesellschaftlich unerwünschte Produkte und Dienstleistungen durch diese Maßnahmen lediglich verteuert werden, anstatt sie schlichtweg zu verbieten? Warum darf in unseren Supermärkten Schokolade aus Kinderarbeit, unfairer Kaffee und Fleisch von gequälten Schweinen überhaupt noch angeboten werden? Demokratisch beschlossene Verbote haben den Vorteil, rasch und für alle zu gelten. Sie sind daher gerechter und werden daher auch akzeptiert. Statt uns wechselseitig „Klimamord“ und „Ökodiktatur“ vorzuwerfen, sollten wir denen Vorwürfe machen, die den ordnungspolitischen Rahmen vorgeben müssten, es aber leider nicht tun: Der Politik