Wissenschaft: Das Schnellbussystem in Salzburg

Viele Wege in Salzburg werden nach wie vor mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) zurückgelegt, eine attraktive und leistungsfähige Achse im öffentlichen Verkehr (ÖV) wäre eine sinnvolle Ergänzung. Aktuell pendeln täglich rund 54.000 Erwerbspendler:innen in die Stadt ein und 24.000 Personen aus. Bis zum Jahr 2040 wird von einem moderaten Bevölkerungswachstum im Raum Salzburg Stadt, Anif und Hallein ausgegangen. Dies bedeutet eine Bevölkerung von rund 190.843 Personen und rund 600.000 Wege pro Tag in diesem Gebiet. Die Wohnbevölkerung der Stadt Salzburg hat im Jahr 2022 16 Prozent ihrer Wege mit dem ÖV und rund 37Prozent mit dem MIV zurückgelegt. Das Fahrrad spielt im innerstädtischen Verkehr bereits eine zentrale Rolle, rund 23 Prozent der Wege werden damit zurückgelegt, während die Entwicklung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Stadtverkehr noch Steigerungspotenzial aufweist.

Die Stadt Salzburg verfügt über ein Liniennetz im ÖV, das mit über 40 Buslinien weite Teile des Stadtgebietes abdeckt. Im Südraum verbinden fünf Korridore mit unterschiedlichen Strecken Stadt und Umland. Neben der S-Bahn bilden die Buslinien ein wichtiges Rückgrat. Auf der Südachse führt parallel zur Buslinie 170 die S-Bahn auf der östlichen Seite der Salzach von Hallein zum Hauptbahnhof. Die Verbindungen in Richtung Süden nach Anif und Hallein weisen derzeit je nach Verkehrsmittel Reisezeiten zwischen 16 und 37 Minuten und ein durchschnittliches Intervall von 30 Minuten auf. Obwohl entlang der Buslinie 170 schon abschnittsweise Busspuren bestehen, kann es insbesondere zu Stoßzeiten aufgrund des hohen Kfz-Verkehrsaufkommens zu Verspätungen und Fahrplanabweichungen kommen.

Eigenschaften von Schnellbussystemen

Die Funktionalität von Schnellbussystemen (Bus Rapid Transit (BRT)) hängt von unterschiedlichen Rahmenbedingungen ab. Generell sollten alle Verzögerungen, die sich durch eine geteilte Infrastruktur mit anderen Verkehrsmitteln ergeben, so weit wie möglich reduziert werden. Dazu sind eigene Busspuren und eine klare Priorisierung der Busse bei Ampeln und Engstellen erforderlich.

Die Vorteile von Schnellbussystemen liegen vor allem darin, dass die bestehende Straßeninfrastruktur mitgenutzt werden kann. Auf Grund einer anpassbaren Streckenführung sind kurze Zugangswege zu den Haltestellen möglich. Dies führt zu vergleichsweise geringeren Bau- und Betriebskosten. Im Vergleich zu Bahnhaltestellen sind jedoch die Wartebereiche von Busachsen entlang höherrangiger Straßen aufgrund des Kfz-Verkehrsaufkommens weniger attraktiv und schienengebundene Systeme bieten meist einen besseren Fahrgastkomfort. Die attraktive Gestaltung der Zugangswege zu den Haltestellen ist deshalb für den Rad- und Fußverkehr entscheidend, weil sie die Verkehrsmittelwahl wesentlich beeinflusst.

Trassenauswahl und Bewertung

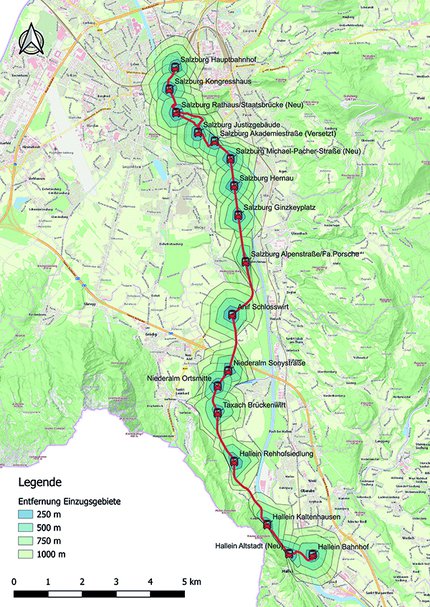

In der Studie wurden verschiedene Trassenvarianten für Schnellbusse im Korridor Salzburg Stadt bis Hallein untersucht. Die ausgewählte Trassenführung zeichnet sich durch eine hohe Bevölkerungs- und Standortdichte aus und verfügt im bestehenden Straßennetz über die besten Voraussetzungen für den Ausbau der Infrastruktur und den zukünftigen Betrieb eines Schnellbussystems. Damit erfüllt diese Trassenvariante die Voraussetzungen für kurze Fahrzeiten und ein hohes Fahrgastaufkommen. Die Festlegung der Haltestellen orientiert sich dabei an der bestehenden Trasse der Buslinie 170. Es sind 17 Haltestellen geplant, wobei innerhalb der Siedlungsgebiete ein Haltestellenabstand von 600 bis 800 Metern vorgesehen ist.

Mit einer durchgehenden Priorisierung des Schnellbussystems könnte eine Gesamtreisezeit von rund 30 Minuten zwischen Hallein und Salzburg Hauptbahnhof erreicht werden. Der Busverkehr wird innerhalb der Stadt größtenteils auf einer eigenen Fahrspur geführt, wobei dem ÖV sowohl an Engstellen als auch an Ampeln Vorrang gewährt wird. Zusätzlich ermöglichen optimierte Haltestellen (so genannte Kaphaltestellen) eine Minimierung der Aufenthaltszeiten an den Haltepunkten.

Ohne Begleitmaßnahmen liegt das ermittelte Fahrgastpotenzial im Einzugsradius von 1.000 Metern um die Haltestellen bei rund 5.700 Fahrgästen pro Tag und sinkt mit zunehmender Distanz zur Haltestelle. Mit Begleitmaßnahmen kann das Fahrgastpotenzial jedoch deutlich auf bis zu 9.500 Fahrgäste pro Tag entlang der Trasse erhöht werden. Unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums bis zum Jahr 2040 entlang des ÖV-Korridors erhöht sich das Fahrgastpotenzial für das Szenario mit Begleitmaßnahmen auf rund 10.000 Fahrgäste pro Tag.

Zu den Begleitmaßnahmen zählen unter anderem die Erhöhung der Umfeldattraktivität der Haltestellen, eine Verbesserung der Zugangswege zu den Haltestellen für Fuß- und Radverkehr sowie ein gut abgestimmtes Zubringernetz im öffentlichen Verkehr inklusive bedarfsgesteuerter Systeme.

Wie kann die Umsetzung aussehen?

Die Studie definiert drei Umsetzungsphasen. In Phase 1 werden die Busspuren entlang der Trasse erweitert und ein 30-Minuten-Takt eingeführt. Phase 2 beinhaltet den Umbau der Haltestellen zu Kaphaltestellen sowie die Optimierung der Ampelschaltungen. Phase 3 sieht die Umstellung auf einen 15-Minuten-Takt und den Einsatz neuer, umweltfreundlicher Fahrzeuge vor.

Eine Ausdehnung des Schnellbusbetriebs ist auch auf die Autobahnkorridore A 10 und A 1 rund um die Stadt Salzburg möglich und könnte damit die Verbindungsqualität im ÖV entlang des Nord-Süd-Korridors weiter verbessern. Erste Praxistests eines Busbetriebs mit Haltestellen auf Autobahnen werden bereits erfolgreich in Graz durchgeführt.